|

| Imperial e as lebres Rose Di Primo e Kate Lyra no traço inconfundível de Benício |

Natal de 1971: Stanley Kubrick

assombrava o mundo com o explosivo Laranja

mecânica (A clockwork orange, Inglaterra/EUA, 1971), adaptação do livro

homônimo de Anthony Burgess. Mais atual que nunca, a história de Alex e seus

amigos, uma gangue de estupradores e assassinos, se passava num futuro em que a

violência do Estado contra o indivíduo era mais chocante que a praticada pelos

delinquentes.

Brasil, 1972: o país vivia sob

uma ditadura militar e a repressão política, comandada pelo então presidente,

general Emílio Garrastazu Médici, atingia seu extremo. Os direitos dos cidadãos

eram cerceados pelo infame Ato Institucional n° 5 (AI-5). Quem definia o que os

brasileiros podiam ver, ouvir e ler eram os técnicos da DCDP (Divisão de

Censura de Diversões Públicas), ligada à Polícia Federal. Nos cinemas, na

contramão da severa censura de costumes, as pornochanchadas, comédias que

misturavam ingenuidade e alguma malícia – “os dilemas do dar e do comer”, como

definiu o pesquisador Nuno Cesar Abreu – caíam nas graças dos espectadores. Inspiradas

nas produções italianas – especialmente as estreladas pelo astro do gênero Lando

Buzzanca, como Um siciliano na Dinamarca

(Il vichingo venuto dal sud, Itália, 1971), de Steno e O supermacho (Homo Eroticus, Itália/França, 1971), de Marco Vicario

- e impulsionadas pelo êxito de Os

paqueras (RJ, 1969), de Reginaldo Faria e Adultério à brasileira (SP, 1969) e A viúva virgem (RJ, 1972), ambos de Pedro Carlos Rovai, tiveram no

Beco do Cinema, no Rio de Janeiro e, principalmente, na Boca do Lixo, em São

Paulo, seus dois maiores polos produtores.

Laranja mecânica nunca foi oficialmente proibido pela DCDP. Após

exibição prévia para autoridades do governo em uma das famosas “cabines” do Palácio

do Planalto, a distribuidora Warner foi avisada de que o filme seria

integralmente vetado caso submetido à apreciação dos censores. O longa só seria

lançado nos cinemas brasileiros seis anos depois, em 1978, acompanhado de

ridículas bolinhas pretas que saltitavam na tela na tentativa de cobrir paus e

xoxotas. Mesmo inédito, virou hit. O

nome Laranja mecânica caiu na boca do

brasileiro e serviria até de apelido para o escrete holandês na Copa do Mundo

de 1974.

Corte rápido.

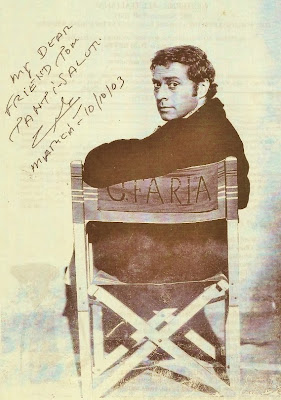

O “rei da pilantragem” Carlos

Imperial (1935-1992) era multimídia antes mesmo de o termo existir. O “Gordo”,

como era carinhosamente conhecido - “com mais de 100 quilos de peso, posso ser

visto a olho nu, sem o auxílio de microscópio” -, marcava presença na vida cultural

carioca desde a década anterior com programas de TV, filmes, colunas de jornais

e revistas, peças de teatro e shows musicais. Compunha - Vem quente que eu estou fervendo e A praça são de sua autoria -, apresentava, escrevia, produzia,

dirigia, atuava e não fugia de uma boa polêmica. Depois de Um edifício chamado 200 (RJ, 1974), sua estreia na direção

cinematográfica, Imperial já havia anunciado o próximo projeto da CIPAL (Carlos

Imperial Produções Artísticas Ltda.), a pornochanchada Como abater uma lebre - termo empregado por Carlos em sua coluna no

jornal Última Hora (RJ) para

denominar a figura feminina. Com a crescente curiosidade do povão em torno do

“proibidão” de Kubrick, o Gordo, sempre oportunista, decidiu trocar o título da

empreitada. A lebre virou fruta. Nascia A

banana mecânica (RJ, 1974).

No roteiro, um veículo para o

astro-produtor escrito a oito mãos pelo próprio, os primos Braz e Jesus Chediak

e Sindoval Aguiar, Imperial é o Dr. Ferrão, um renomado psicanalista

especializado em lebres que resolve os problemas de suas pacientes na cama. Não poupa sequer a tia de sua noivinha, a

virginal Cristina (a musa Rose Di Primo), a única que, para seu desespero, resiste

ao charme do Gordo (que, aos 39 anos de idade, era um misto de Orson Welles e

Buda). Para abater a lebre antes do casamento, Ferrão bola uma técnica

revolucionária: a “sex surprise”. O máximo que consegue, no entanto, deixaria o

lamentável pastor Marcos Feliciano com inveja: a “cura” de seu paciente gay,

Paulo Frederico (Miguel Carrano).

Insatisfeito com o resultado de Um edifício chamado 200, que traía suas

origens teatrais –baseava-se na peça homônima de Paulo Pontes –, Imperial

espertamente botou a Banana na mão do

cineasta mineiro Braz Chediak. Vindo do sucesso de Os mansos (RJ, 1973), no qual dirigiu o imortal Paulo Coelho no

episódio O homem de quatro chifres,

Chediak deu ritmo e leveza ao filme, e certamente ensinou um pouco de sua mise-en-scène ao Gordo, o que é

facilmente verificável em produções posteriores como O sexomaníaco (RJ, 1976) e Delícias

do sexo (RJ, 1980). A fotografia em cores quentes do veterano Hélio Silva –

de Rio, 40 graus (RJ, 1955) e Rio, zona norte (RJ, 1957), ambos de

Nelson Pereira dos Santos – é parte fundamental do apelo de Banana mecânica. Silva sabia extrair o

máximo com o mínimo de recursos, e deu ao longa um apuro visual surpreendente

para o (baixo) orçamento injetado por Imperial.

.jpg) |

| Cartaz do relançamento de O SEXO DAS BONECAS, o filme da cenoura, dirigido por Imperial. Acervo Fábio Vellozo |

.jpg) |

| Mário Gomes em O SEXO DAS BONECAS. Lobby card. Acervo Fábio Vellozo |

No elenco de apoio, caras

conhecidas da TV e da pornochanchada carioca como Felipe Carone (Cornélio),

Mário Petraglia (Carlitos) e Ary Fontoura (o detetive que tem fetiche por

sutiãs), além de um time de lebres para ninguém botar defeito e de

participações especiais impagáveis de Henriqueta Brieba e Pedrinho Aguinaga, “o

homem mais bonito do Brasil”.

Como a maioria das

pornochanchadas – que de pornográficas não tinham nada -, A banana mecânica foi amassada pelos críticos, que rechaçavam

fortemente o “produto não politizado”. Era a época das “patrulhas ideológicas”,

termo cunhado pela crítica Pola Vartuck, mas atribuído ao cineasta Cacá Diegues.

O público, no entanto, gostou da fruta. Lançado no Rio de Janeiro em outubro de

1974 em oito salas, o filme faria, em números oficiais, 1.157.590 espectadores.

Apesar de mostrar apenas meia dúzia de peitinhos, a DCDP não quis saber de

conversa e exigiu a proibição para menores de 18 anos de idade.

É difícil imaginar quantos foram

aos cinemas atraídos apenas pelo título matador, que nada tem a ver com o filme

– afinal, a paródia com o “original” inglês nasce e morre na mudança das frutas

e nos créditos de abertura, com a banana desenhada pelo cartunista Mixel Gantus.

Mas, certamente, ninguém se sentiu enganado: A banana mecânica é perfeito enquanto síntese das intenções do

Gordo e da eternamente “maldita” pornochanchada. Quem pagou o ingresso, sabia

que estava entrando no terreno do deboche, da irreverência e da malícia.

Sorrisos ao fim da sessão? Esses são

fáceis de imaginar.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)